本篇文章7197字,读完约18分钟

亚洲金融合作协会依托去年11月在广州成立的亚洲金融智库,回顾过去的2018年,从众多复杂事件中选出2018年中国、亚洲和国际金融十大事件。

2018年中国金融十大事件

1.中国银行业监督管理委员会成立,新的金融监管模式正式形成。

3月13日,中共中央发布了《深化党和国家机构改革方案》,要求成立中国银行保险监督管理委员会,该委员会于4月8日正式成立。原银监会主席郭树清担任银监会主席,并兼任中国人民银行党组书记、副行长。历时15年的“三会”监管模式被“两会”监管模式所取代,强化综合监管,优化监管资源配置,防范系统性金融风险的发生。12月17日,银监会下属36个省级银监局举行统一揭牌仪式,省、市、县三级监管框架确定。

2.新的资产管理条例正式颁布,各类资产管理业务得到统一规范。

4月27日,“一方两会”联合发布《金融机构资产管理业务监管指导意见》,将银行、信托、证券、基金、期货、保险等机构多种产品近千亿元资金纳入统一监管框架。下半年,银监会发布了《商业银行金融管理业务监督管理办法》和《商业银行金融管理子公司管理办法》,证监会发布了《证券期货经营机构私募股权管理业务管理办法》,作为新的资产管理和金融管理法规的配套制度。规模达1000亿元人民币的中国资产管理市场终于进入统一监管。

3.“一党两会”应同步采取措施,空应加强对民营企业的财政支持。

11月1日,习近平主席在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,强调要解决民营企业融资难的问题。11月2日,中国证券业协会全面推进建立证券业资产管理计划,支持民营企业发展。11月7日,中国保监会提出了民营企业新增贷款的“125”目标:在新增企业贷款中,大银行和中小银行对民营企业的贷款应不低于三分之一和三分之二,三年后全行业比例应不低于50%。12月19日,央行决定根据小微企业和民营企业贷款的增长情况,创建定向中期贷款机制(tmlf),为金融机构提供长期稳定的资金来源。与此同时,央行全年多次增加再融资和再贴现4000亿元,支持金融机构扩大对小微民营企业的信贷供应。

4.金融业的对外开放正在加快,中国的金融发展正走向高质量。

4月10日,习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣布,“中国将大幅放宽包括金融业在内的市场准入。”4月11日,中国人民银行行长易纲宣布了中国金融开放的11项具体措施。4月27日,中国银行业监督管理委员会发布《关于进一步放宽外资银行市场准入以提高经营便利性的通知》,许多外资银行在mainland China设立机构。11月9日,美国运通在华合资提交的银行卡清算机构获得批准,成为中国首家外资清算机构。11月25日,德国安联保险集团获准在中国建立第一家外资保险控股公司。11月30日,瑞银证券被批准为第一家外资控股的证券公司。金融开放已成为促进中国金融高质量发展、推动人民币国际化的重要举措。

5.央行重启“反周期因素”,有效缓解人民币贬值压力。

今年1月,随着中国跨境资本流动和外汇供求趋于平衡,人民币兑美元中间价报价银行根据自身对经济基本面和市场状况的判断,逐步将“反周期因素”调整至中性。8月份,由于美元指数走强和贸易摩擦,外汇市场出现了一些顺周期行为,人民币兑美元中间价报价银行重启了“逆周期因素”。“反周期因素”的引入有效缓解了市场的顺周期行为,稳定了市场预期,缓解了人民币贬值的压力,缓解了利率与汇率稳定的矛盾。

6.上海证券交易所决定成立一个科学技术委员会,试行注册制度,并在资本市场推出了重大改革措施。

11月5日,习近平主席在首届中国国际进口商品博览会的主题演讲中提出,上海证券交易所将设立科技板块,试点注册制度,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,支持资本市场不断完善的基础体系建设。中国证监会表示,将抓紧完善科技板块相关制度性规章制度,特别是借鉴国际成功经验,完善上市公司信息披露,把握试点的力度和节奏。

7.随着呼伦通规则的出台,资本市场的国际化进程加快。

10月12日,中国证监会正式发布《上海证券交易所与伦敦证券交易所存托凭证互联规则(试行)》。11月2日,上海证券交易所正式发布了呼伦通相关配套业务规则,使呼伦通离正式实施又近了一步。呼伦通的成立将通过存托凭证与基础证券的跨境转换机制实现两个市场的互联互通,这标志着中国金融市场的国际化进程将会加快,成为中国资本市场开放的重要里程碑。

8.60多个国家和地区的央行已将人民币纳入外汇储备,人民币国际化稳步推进。

人民币国际化稳步推进。截至年底,全球60多个国家和地区的央行已将人民币纳入外汇储备,包括欧洲央行、法国央行、俄罗斯央行和新加坡央行;包括俄罗斯、澳大利亚、韩国和新加坡在内的30多个国家和地区与中国签署了货币互换协议;持有人民币债券的境外机构有693家,其中一半以上是由美国、英国、澳大利亚、日本、韩国、德国、法国等国家的机构投资者设立的。

9.对具有系统重要性的金融机构发布监管意见,是为了防范大到不能倒的风险。

11月27日,“一党两会”联合发布了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,这对保持无系统金融风险底线、确保我国金融体系稳定运行具有重要意义。根据指导意见,除了重要的银行外,从事金融业务的非金融机构,如经纪人、保险机构和蚂蚁金服等资产规模大、影响力广的机构也可能被列入名单。2010年20国集团(g20)峰会建立了具有系统重要性的金融机构国际监管框架,以解决在2008年金融危机中引起广泛关注的“太大而不能倒”的问题。

10.中央经济工作会议在北京召开,以制定2019年的经济和金融政策。

12月19日至21日,中央经济工作会议召开。会议指出,宏观经济政策应加强反周期调整,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,及时进行预调微调,稳定总需求;积极的财政政策应提高效率,实行较大幅度的减税和减费,并大幅增加地方政府专用债券的规模;稳健的货币政策应适度从紧,保持合理充裕的流动性,完善货币政策传导机制,提高直接融资比重,解决民营企业和小微企业融资难的问题。

2018年亚洲金融十大事件

1.亚洲许多新兴经济体收紧了货币政策,稳定了汇率。

为了应对资本外流和稳定币值,许多亚洲新兴经济体的央行采取了紧缩货币政策,并提高了货币政策利率。前三个季度,印度尼西亚、菲律宾、印度和马来西亚的货币利率分别上调了1.5个百分点、1.5个百分点、0.5个百分点和0.25个百分点。去年12月,泰国央行将基准利率从1.5%上调至1.75%,这是泰国八年来首次上调基准利率。与此同时,印度尼西亚、印度和菲律宾都减少了外汇储备,以缓解货币贬值的压力。前三季度,中国外汇储备分别减少150亿美元、117亿美元和59亿美元。

2.在亚洲基础设施投资银行成立三周年之际,其成员扩大到93个。

12月19日,亚洲基础设施投资银行在北京宣布,其董事会已批准了来自阿尔及利亚、加纳、利比亚、摩洛哥、塞尔维亚和多哥的6名成员的申请,成员总数已增至93名。在2016年1月AIIB成立之前,57个成员国签署了《AIIB协定》。2017年,AIIB宣布批准了27个新成员的申请。2018年5月和6月,AIIB批准了三名成员的申请。AIIB表示将继续欢迎新成员加入。AIIB成员的稳步增长显示了国际社会对亚洲基础设施投资银行的信心。

3.香港在全球首次公开募股(ipo)融资中重新占据首位,而越南已成为东南亚的新秀。

2018年,香港在首次公开募股方面重新夺回了世界第一的位置。12月24日,香港证券交易所发布了2018年回顾。年度首次公开募股筹资总额达到2778亿港元(355.8亿美元),为2010年以来最高。今年,纽约证券交易所和纳斯达克分别以285.74亿美元和236.68亿美元排名第二和第三。越南2018年首次公开募股达到26亿美元,首次超过新加坡,成为东南亚首次公开募股规模最大的国家。

4.日本银行提高了货币政策框架的灵活性,战后其总资产首次超过国内生产总值。

7月31日,日本央行宣布将提高货币政策框架的灵活性,并通过政策微调“可持续地”支持大规模宽松政策的实施,包括将短期利率维持在-0.1%,同时通过持续购买长期政府债券将10年期政府债券的收益率保持在0%左右,并允许其根据经济形势和价格水平在一定程度上波动。8月10日,日本银行的总资产达到549万亿日元,超过了2017年的名义国内生产总值。这是战后总资产首次超过最近一年的国内生产总值。日本央行多次表示,日本经济正在“适度扩张”,并将继续实施定量和定性宽松政策,以刺激经济和实现通胀目标。

5.中日两国领导人互访不断,金融合作日益深化。

5月8日至11日,李克强总理赴日本出席第七次中日韩领导人会议,并对日本进行正式访问。访问期间,李克强表示,金融稳定和发展在促进投资便利化和加强服务贸易合作方面发挥着重要作用。中方同意给予日本2000亿元人民币的合格境外机构投资者(rqfii)额度,支持日本金融机构通过rqfii积极投资中国资本市场。同时,中国对在东京设立人民币清算银行持积极态度。10月25日至27日,日本首相安倍晋三在七年后再次对中国进行正式访问。访问期间,双方同意共同维护自由贸易,反对保护主义,加快中日韩自由贸易区和区域全面经济伙伴关系协定谈判,以实际行动推进亚太地区经济一体化进程。中日两国建立了包括本币互换在内的国际金融合作机制,为最终摆脱美元主导世界的格局奠定了基础。

6.日本和香港已达成一项交换金融系统的计划,这将提高跨境交易的便利性。

4月10日,日本银行表示,日本和香港将相互沟通各自的金融系统,以实现以两种货币计价的资产交易的实时结算。新系统投入使用后,在香港经营的日本银行在购买港元时,将不再需要将日元兑换成美元,然后再兑换成港元,从而节省了汇率损失和兑换成美元的交易成本。日本央行发表声明称,两家央行将启动新系统,计划在2021年春季前完成。

7.亚洲股市全年都在下跌,只有印度股市逆势收盘。

2018年,全球主要股指集体下跌,许多国家遭遇了自金融危机以来最糟糕的表现。在亚洲主要股票价格指数中,只有印度扭转了这一趋势,今年以累计5.14%的涨幅在全球股市中名列第二。一些亚洲股指出现大幅下跌,韩国首尔综合指数全年下跌17.3%,为金融危机以来的最大年度跌幅;日本日经225指数全年下跌12%,结束了自平成时代以来最长的年度连续上涨。

8.印度的对外直接投资创下历史新高,受到外资青睐的程度越来越大。

近年来,印度政府相继制定了许多有利于吸引外国直接投资的政策,从而通过吸引外国直接投资促进了印度的经济增长。印度媒体援引全球金融数据提供商Diroki公司的数据称,今年印度共获得377.6亿美元的外国直接投资,为印度历史最高水平。其中,最大的外国直接投资是沃尔玛以160亿美元收购了当地的印度电子商务公司Flipkart。

9.韩国颁布了《网上银行特别案例法》,放宽了“产银分离”的政策。

9月21日,韩国国会通过了《专业网上银行设立和运作特别法》,该法将于2019年1月17日开始试行。该法案将原《银行法》规定的工业资本持有网上银行股份的上限从10%提高到34%,并适当放宽了韩国“产银分离”的政策,但原则上将资产超过10万亿韩元的企业集团排除在“产银分离”的豁免名单之外。与此同时,韩国金融当局一直在研究新的网上银行许可证问题。

10.亚洲金融智库成立,来自五大洲的80家金融机构加入。

11月20日,在成立大会和第一次年度会议上,亚洲金融智库发布了第一份年度报告《亚洲金融观察》(2018)和《粤港澳大湾区金融发展报告》(2018)。亚洲金融智库是亚洲金融合作协会的一个分支机构,由亚洲、欧洲、美洲、大洋洲和非洲27个国家和地区的80家金融机构的首席经济学家或研究部门负责人组成,包括47名国内专家和33名海外专家,其定位是“市场导向、国际视野、问题导向、深度观察和智慧计划”。

2018年国际金融十大事件

1.美联储四次加息,但收益率曲线是颠倒的。

2018年,美联储在3月、6月、9月和12月加息一次,每次加息25个基点,全年累计加息100个基点。12月19日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至2.25%-2.5%,这是美联储今年第四次加息。自2015年12月以来,美联储已9次加息,并开始实施缩减资产负债表的计划,以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。然而,12月3日,三年期和五年期美国国债收益率11年来首次出现上下颠倒,五年期和三年期美国国债收益率之差降至负0.7个基点,这是自2007年以来首次跌破零水平,或者这意味着美联储的政策收紧周期即将结束。

2.欧洲央行终止了债券购买计划,但保持零利率不变。

12月13日,欧洲央行(European Central Bank)行长在法兰克福宣布,欧元区目前的零利率将保持不变,多年的债券购买计划将于12月底结束,但到期证券的本金将全部再投资,以维持市场良好的流动性和充分的货币宽松。为了刺激欧元区经济复苏,推高过低的通胀率,欧洲央行于2015年3月开始购买政府和企业债券,这些年累计购买债券总额约为2.6万亿欧元。

3.希腊的主权债务危机在八年后结束,而缓冲期在十年后被延长。

6月23日,在欧元区财长会议上,欧盟和希腊代表一致认为希腊主权债务危机已经结束。在过去的八年里,国际货币基金组织、欧盟和欧洲中央银行已经为希腊启动了三轮债务减免计划,向希腊政府提供了总计约2890亿欧元。欧元集团的债权人同意发放最后一笔150亿欧元的贷款,同时将希腊的还款期限延长10年,为希腊重返国际金融市场和恢复经济增长提供缓冲。

4.比特币的市场价值全年下降了80%,数字现金行业陷入低迷。

2018年,比特币和其他加密数字现金的价格大幅下跌,年跌幅接近80%。11月25日,比特币跌至3500美元,全球数字现金市场再次出现并大幅下跌。市值已降至约1200亿美元,比8500亿美元的峰值市场规模小85%以上。随着监管力度的加大、支付普及的困难等因素,数字现金的下行趋势可能会持续,相关的it厂商也会受到冲击。

5.新兴经济体经历了频繁的货币危机,许多货币大幅贬值。

2018年,新兴市场的美元债务进一步加剧,新兴经济体频繁发生货币危机。阿根廷比索对美元贬值50%以上,土耳其里拉贬值28%以上,俄罗斯卢布贬值18%左右,巴西雷亚尔贬值14%以上,南非兰特贬值14%左右,智利比索贬值11%以上,印度卢比贬值8%以上。印度尼西亚卢比贬值超过6%

6.欧洲银行业正在经历一波并购浪潮,银行业整合方兴未艾。

近年来,欧洲银行和信贷机构的数量从2008年的8,570家减少到6,648家。自2018年以来,欧洲银行业的并购活动变得更加活跃。渣打银行和巴克莱银行、法国兴业银行和意大利联合信贷银行已提出合并意向。德国最大的两家银行——德意志银行和德国商业银行——已经计划合并。在此之前,德意志银行已经收购了德意志邮政银行。欧洲银行的一体化有助于集中资源投资于需要大量资本投资的领域,如技术升级和数字转型,这有利于增强欧洲银行业的竞争力,促进欧洲金融市场和金融监管的一体化。

7.欧盟出台了对中间母公司监管的新规定,对外国银行的监管也变得更加严格。

5月和6月,欧盟理事会和欧洲议会特别委员会分别审议并批准了欧盟委员会提出的建议,包括要求符合该地区某些条件的非欧盟金融机构设立中间母公司,并提交给欧洲议会。虽然欧盟议会联盟政策的最终方案尚未确定,但总体框架基本清晰,出台时间即将到来。这项政策将对全球银行业的发展和格局产生深远的影响。美国、日本和中国等国的监管机构和金融机构对此给予了广泛关注,并积极布局和着手应对。

8.继英国退出欧盟之后,英国和欧盟达成了金融服务协议,可以继续进入欧洲市场。

11月1日,继英国退出欧盟之后,英国和欧盟就金融服务达成了初步协议。只要英国金融监管与欧盟基本一致,英国金融服务企业就可以在英国退出欧盟之后继续进入欧洲市场。就金融服务达成协议,意味着作为英国支柱产业的金融业不会受到英国退出欧盟的太大影响。

9.全球债务总额达到创纪录的250万亿美元。

根据新加坡《联合早报》的最新数据,2018年底全球债务接近250万亿美元,创历史新高。《华尔街日报》称,花旗集团对国际金融协会数据的分析显示,上述数字是20年前的三倍。最大的债务国是美国、中国、欧元区和日本,占全球家庭债务的三分之二以上,公司债务的四分之三,政府债务的近五分之四。与危机前私人部门信贷激增不同,近年来政府债务大幅增加,各国政府大举借债,以应对危机后的困难时期。目前,随着各国央行纷纷退出过去的货币宽松政策,全球债务负担将面临重大考验。

10.“一带一路倡议”五周年带来了国际金融合作的新局面。

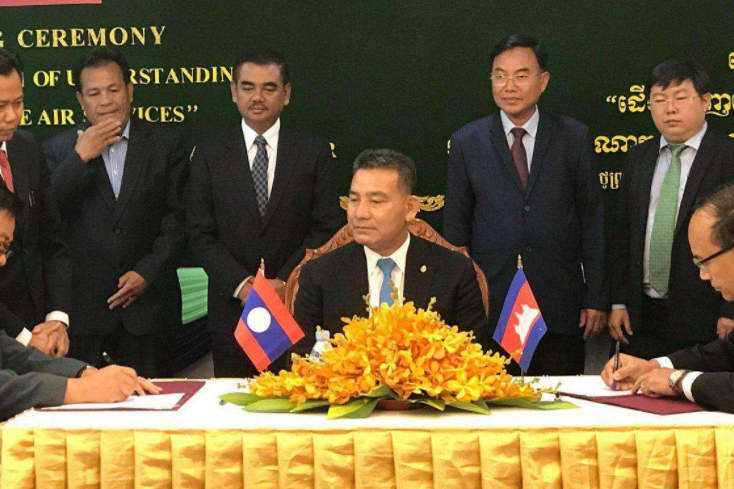

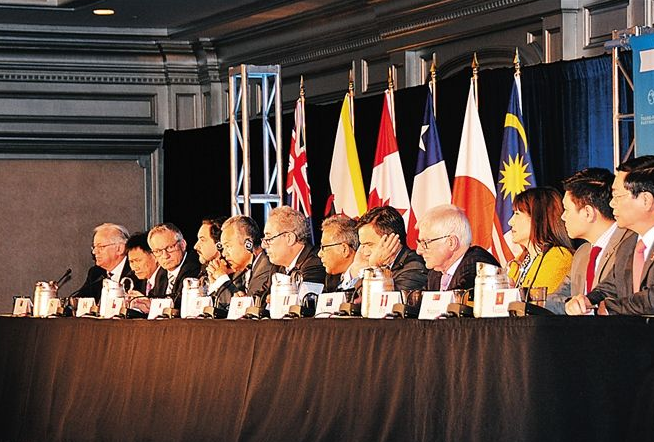

2018年,“一带一路”已提出五年,全年有60多个国家和国际组织与中国签署了“一带一路”合作文件,签署文件总数达到近170份。五年来,中资银行参与了2600多个“一带一路”建设项目,贷款总额超过2000亿美元,涉及交通基础设施、能源和设备出口等领域。“一带一路”金融服务体系不断完善,中国倡导和推动成立亚洲投资银行、丝绸之路基金、亚洲黄金协会等机构,为“一带一路”建设奠定了坚实的融资基础,开创了国际金融合作的新局面。在各方支持下,“一带一路精神”已写入联合国、中非合作论坛、上海合作组织、亚欧会议等重要国际机制的成果文件。中巴经济走廊、中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、亚湾高速铁路等一大批标志性工程稳步推进。许多发达国家已经启动了与中国的三方合作,并建立了“一带一路”国际商事争议解决机制。

来源:人民视窗网

标题:亚金协选出2018年中国、亚洲、国际金融十件大事

地址:http://www.rm19.com/xbzx/22361.html